до

мессенджеров:

способы коммуника—

ции

в 11 шагах

цивилизации

Первыми мессенджерами в истории человека были огонь или дым от сигнальных костров, факелы и барабаны. В Африке еще в VI тысячелетии до н. э. били в барабаны для передачи сообщений. Древние греки использовали факельный телеграф Полибия: положение двух факелов в промежутках между зубцами стен служило кодом для 24 букв греческого алфавита. Это стало одной из первых работающих криптографических систем.

Остатки систем дымовых сигналов можно встретить даже сегодня. Собрание кардиналов в Ватикане использует дым во время выборов папы римского: если голосование не дало результата, из трубы идет черный дым, а если новый папа избран — белый.

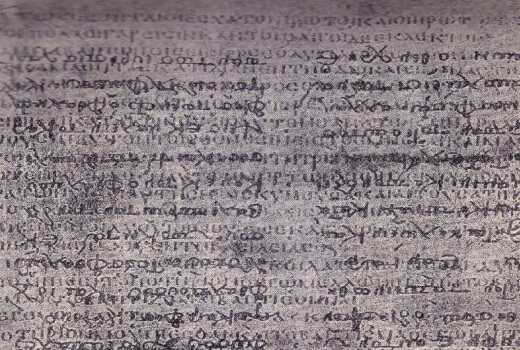

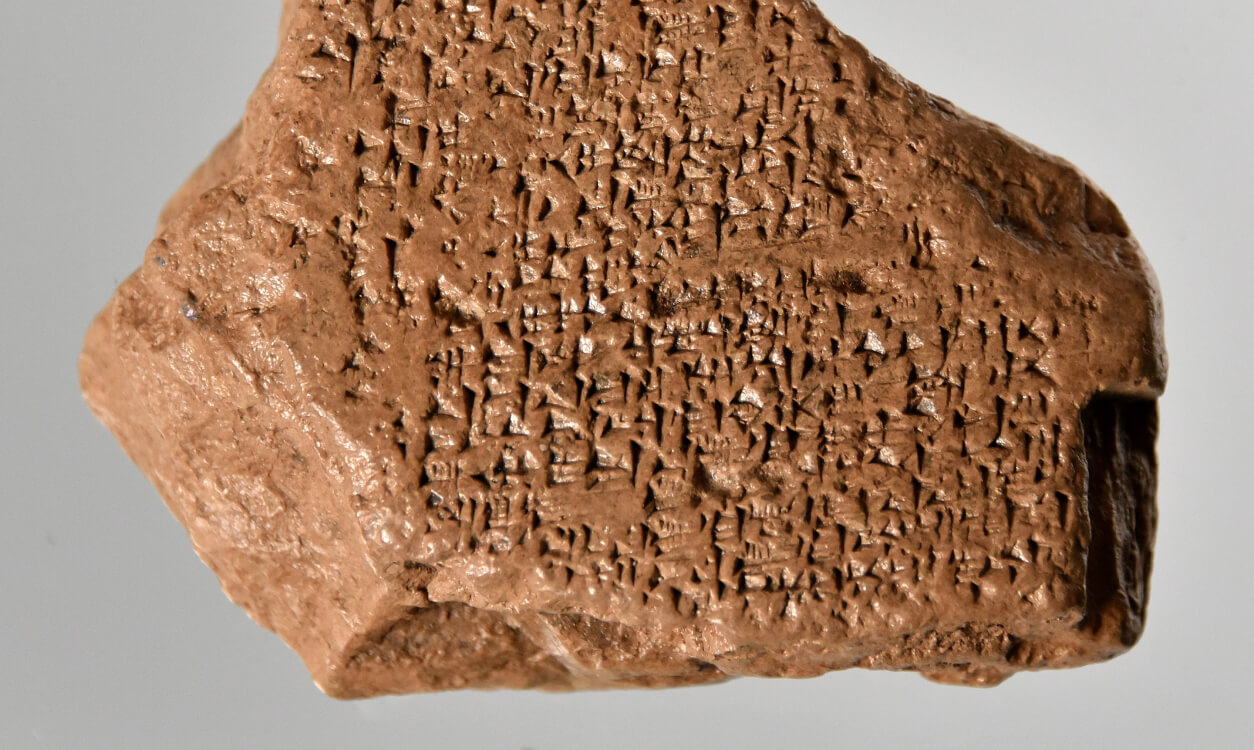

Около 5500 лет назад начинается письменная история человечества. Самые древние средства письма — глиняные таблички; на них написан «Эпос о Гильгамеше», одно из старейших литературных произведений в истории. Также использовали папирус — наиболее ранний из сохранившихся нашли в Египте на берегу Красного моря. Документ посвящен работам по сооружению Великой пирамиды в Гизе во время правления фараона Хеопса.

Наконец, пергамент, то есть обработанную кожу животных, использовали греки, персы и евреи; его изобретение связывают с Пергамским царством. Клинопись того времени не была основана на алфавите: каждый знак мог обозначать слог, слово или даже целую фразу. Символов были сотни — в этом смысле они похожи на современные эмодзи.

Но 3800 лет назад на Ближнем Востоке родилась прорывная идея: использовать всего несколько десятков символов, каждый из которых будет обозначать один звук. Так появилось финикийское письмо — алфавит. Его заимствовали греки, а позднее адаптировали жители древней Италии. Сегодня алфавитное письмо доминирует почти во всем мире за исключением Китая и Японии. Правда, даже китайская письменность использует систему из 214 иероглифических ключей.

Следующим этапом развития коммуникаций стала бумага. Самый ранний сохранившийся фрагмент бумаги нашли неподалеку от китайского города Тяньшуй, его датируют 179 годом до н. э. Это маленький кусочек карты, где изображены горы, реки и дороги. Технология производства бумаги пришла из Китая в Японию и Корею, затем в Центральную Азию и арабские страны, а оттуда в Европу.

В XV веке Иоганн Гутенберг создал печатный станок, который заметно упростил производство книг.

Изобретение немецкого мастера быстро набрало популярность и породило целую индустрию. В течение нескольких десятилетий по всей Европе начали возникать типографии. Впервые в истории человечество получило технологию, позволяющую относительно быстро и недорого создать множество копий одного текста и распространить среди широкой аудитории читателей.

Первым электрическим средством для общения на расстоянии стал телеграф. В 1830-х американские ученые Сэмюэл Морзе, Леонард Гейл и Альфред Вейл изобрели устройство, которое дало возможность передавать сообщения с помощью кода из коротких и длинных сигналов. Морзе и Вейл создали код из точек и тире, который получил название «азбука Морзе» и быстро стал мировым стандартом.

К 1844 году Морзе и Вейл по заказу Конгресса США построили первую телеграфную линию между Вашингтоном и Балтимором. Ее протяженность — 64 километра. А в 1852 году начала работать первая российская магистраль — телеграфный кабель между Санкт-Петербургом и Москвой. К концу XIX века телеграфные линии соединили Москву с несколькими крупными городами и европейскими столицами. В 1866 году проложили первый кабель по дну океана: он связал Старый и Новый Свет.

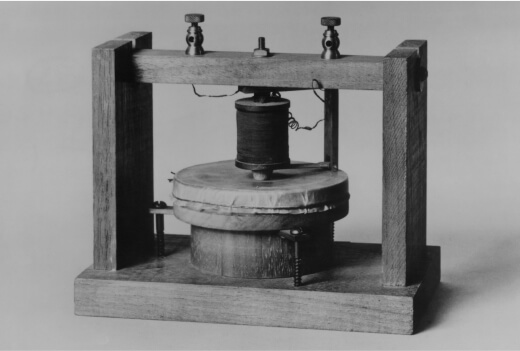

Логичным развитием идеи телеграфа стал телефон. Если в телеграфе электрическая цепь замыкается и размыкается, передавая лишь короткие и длинные сигналы, то в телефоне цепь работает непрерывно в течение звонка и передает сам звук. В середине XIX века телефон изобрел Александр Грэм Белл. Позднее он основал телефонную компанию «Американский телефон и телеграф», сокращенно — AT&T. Компания существует до сих пор, она предоставляет услуги телефонной связи, телевидения и доступа в интернет.

Радио появилось благодаря фундаментальному открытию XIX века. Люди узнали, что электрические потоки создают магнитное поле в виде волн и длину этих волн можно измерить. Без этого наблюдения не могло бы функционировать радио, а без радио не появилась бы современная электронная техника, мобильная связь и Wi-Fi.

В создание радио внесли вклад многие ученые и изобретатели: Гульельмо Маркони, Джеймс Максвелл, Генрих Герц, Оливер Лодж, Александр Попов. Первые голосовые и звуковые радиотрансляции провели в начале XX века. А в 1920-х заработали первые коммерческие радиостанции, благодаря которым радио приобрело массовую популярность. С этого времени вплоть до развития телевидения в 1950-х радио было главным средством массовой коммуникации в мире.

Идея передавать изображение и звук по воздуху появилась одновременно с радио, но технически она оказалась более сложной. Поэтому телевидение вошло в обиход только в 1950-е. Первый телевизор, который можно было купить, появился в продаже в 1929 году, его размер составлял всего 13 на 30 сантиметров. Эра цветного телевидения началась существенно позже — в 1954 году.

над вами

над вами

над вами

Большинство радио- и телевышек способны вещать лишь на расстояние 50 километров. Из-за этого трансляция крупных спортивных или политических событий в прямом эфире была возможна только за счет передачи сигнала через цепочку ретрансляционных станций по всей стране. Для этой проблемы нашлось два решения: спутники и сети кабелей. Вот тогда мир стал по-настоящему глобальным.

Первый спутник связи, Telestar 1, запустила на орбиту компания AT&T в 1962 году. Он передавал телевизионный сигнал, телефонные звонки и другие данные из США в Европу. Прогресс развивался стремительно, и вскоре весь земной шар был окружен сетью спутников, которая обеспечивала постоянную ретрансляцию сигнала. К началу 2020-х на орбиту Земли было выведено около 2 тысяч спутников связи, которые передают все возможные виды контента.

Первые беспроводные разговоры на радиоволнах провели еще во время Второй мировой войны, но те системы были слишком несовершенны для массового использования. Первый «гражданский» мобильный звонок сделали в 1973 году: инженер компании Motorola Мартин Купер позвонил по телефону DynaTAC 8000x инженеру Джоэлу Энгелу из конкурирующей компании AT&T. Телефон весил более килограмма и был 33 сантиметра в длину.

В 1989 году Motorola представила компактный мобильный телефон MicroTAC, который помещался в карман. Этот момент можно считать зарождением массового рынка мобильных телефонов, которые стали популярными в девяностые годы.

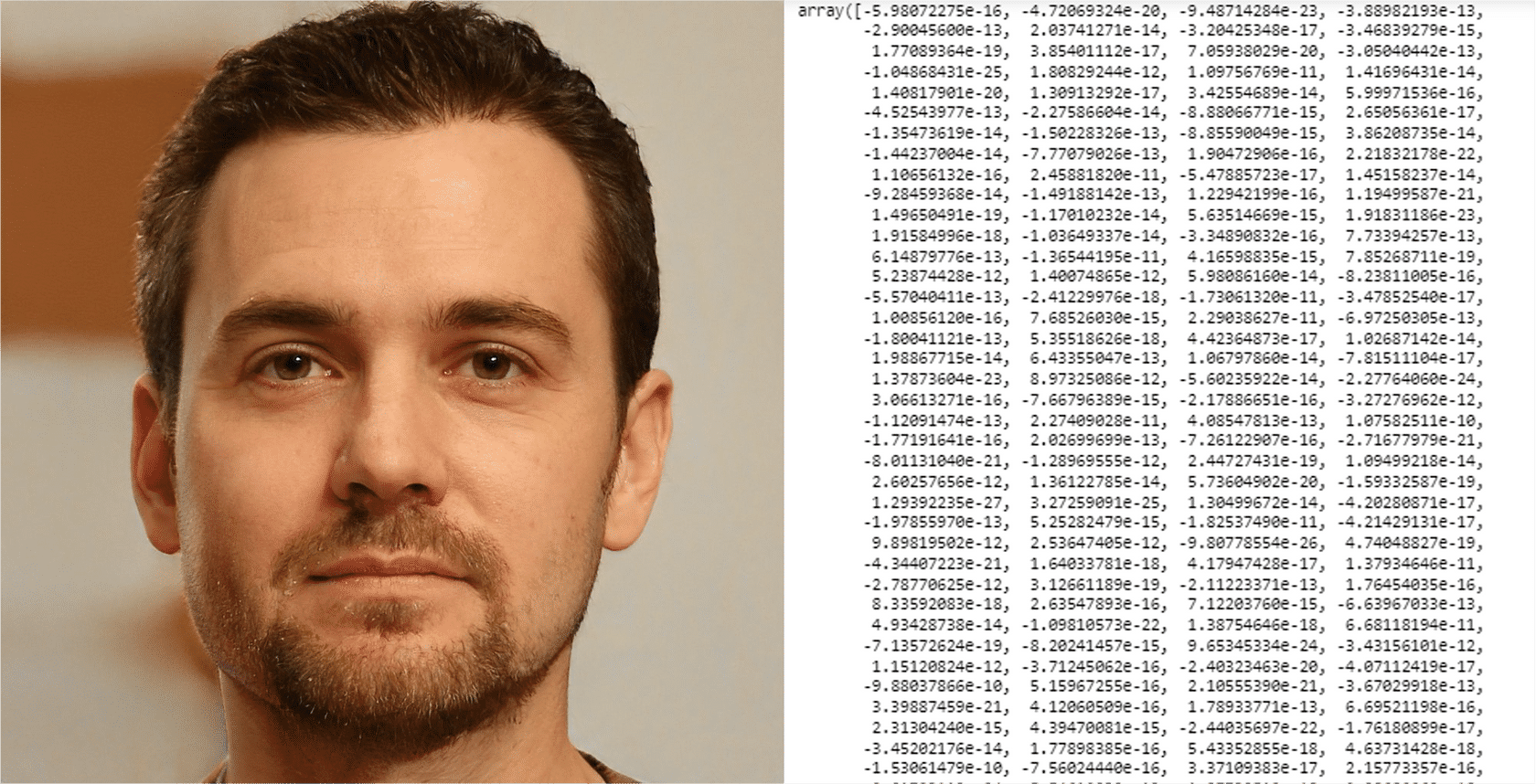

Изначально компьютеры не были задуманы как средство общения — их создавали для проведения сложных математических расчетов. Но по мере того, как компьютеры становились компактнее и доступнее, они завоевывали популярность широкой аудитории. Интернет как технология зародился чуть позже: в 1969 году в американских университетах для обмена данными между научными институтами.

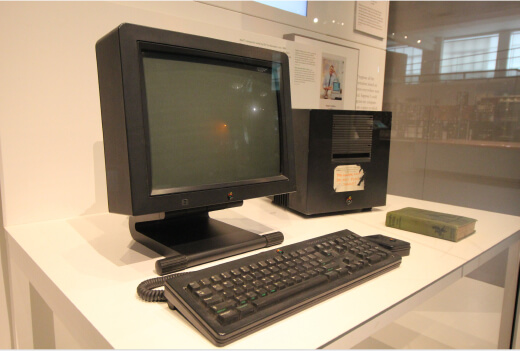

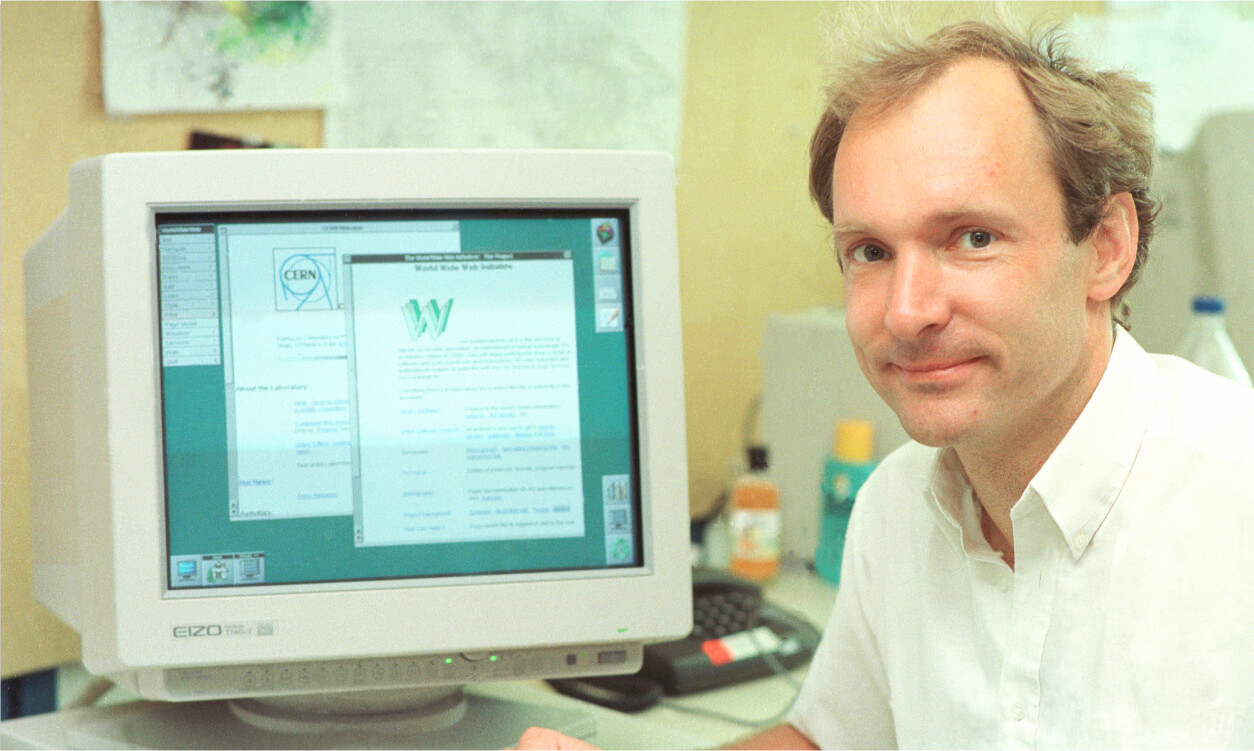

В 1983 году произошло одно из ключевых событий в становлении интернета — изобретение стека протоколов TCP/IP. Это модель, по которой пакеты данных передаются по сети между устройствами. А в 1990 году ученый Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) Тим Бернерс-Ли разработал универсальный язык для создания интернет-страниц — HTML. Все сайты до сегодняшнего дня написаны на этом языке разметки. Специальная программа — браузер — обрабатывает HTML-код и показывает пользователю страницу.

На заре интернета большинство пользователей подключалось к сети через модем, соединенный с телефонной линией. Его скорость — 300 бит в секунду — позволяла передавать текст из 450 слов за минуту. К концу девяностых кабельный интернет начал стремительно ускоряться: на рынке появились компании, которые поддерживали инфраструктуру интернет-связи и предоставляли клиентам доступ к сети. Эти компании назвали интернет-провайдерами.

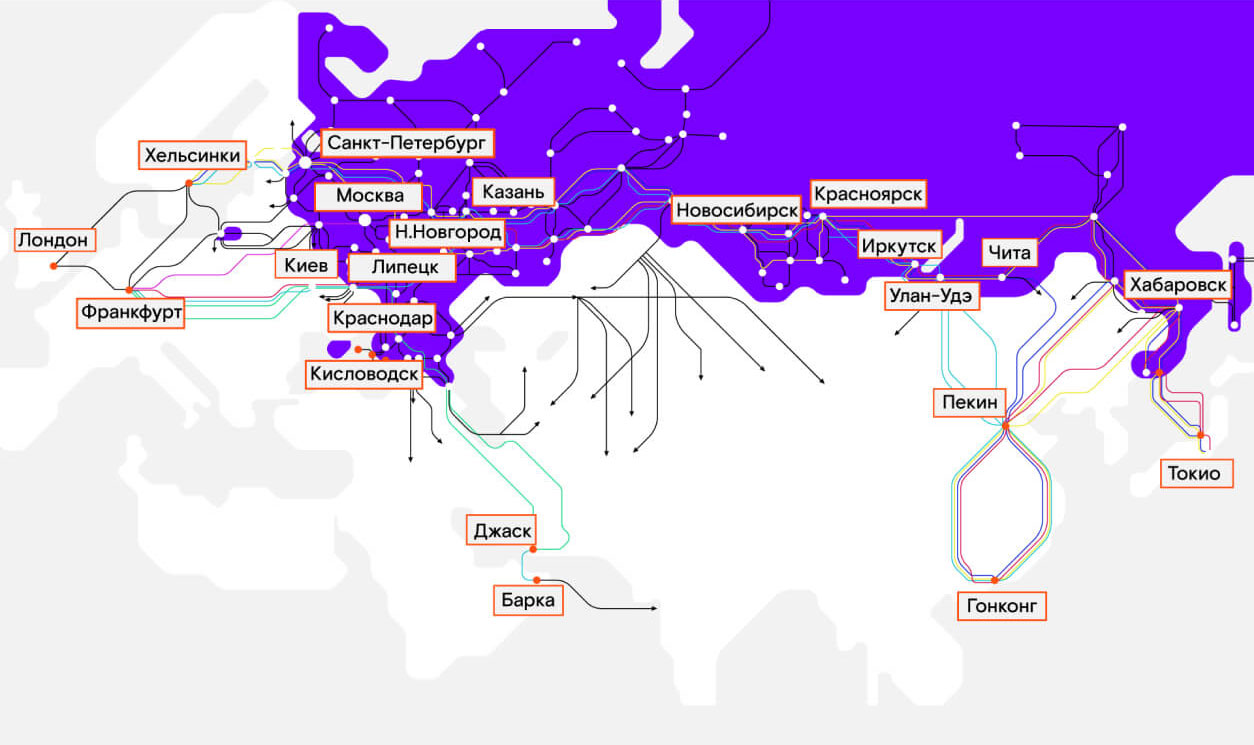

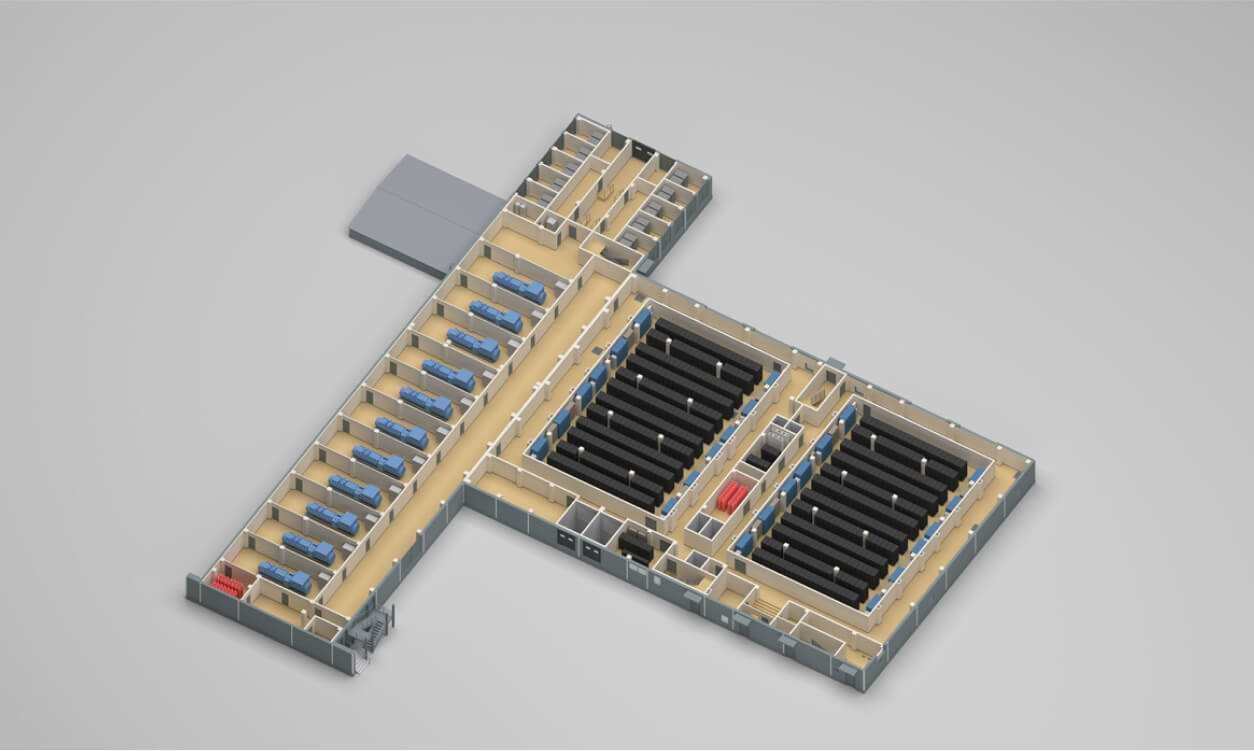

В России крупнейшим провайдером стал «Ростелеком». Он появился в 1992 году как объединение двадцати отдельных предприятий телевещательных и междугородних сетей. В наследство от СССР «Ростелекому» досталась устаревшая инфраструктура связи: практически все междугородние линии работали на аналоговом оборудовании, и лишь 2% линий обслуживались цифровыми устройствами. Но уже в 1995 году «Ростелеком» связал Россию с мировой оптоволоконной сетью на востоке — начала функционировать подводная линия между российской Находкой, японским Наоэцу и корейским Пусаном. В том же году «Ростелеком» в партнерстве с компаниями Siemens и NEC построил Транссибирскую радиорелейную линию Москва — Хабаровск длиной 7712 километров.

К сегодняшнему дню «Ростелеком» превратился в быстро трансформируемую IT-компанию, которая занимается всеми типами цифровых услуг: от телевидения до широкополосного интернета, мобильной связи и облачного гейминга. Разве что с сигнальными огнями «Ростелеком» не дружит: за все время существования компании этот способ так ни разу и не пригодился.